文史|“天下第一长联”背后的传统

数千年往事,注到心头。把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在。想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功,费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云,便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。

滇池大坝文化景观滇池“大观楼长联”

有句话叫“一直被模仿,从未被超越”,清乾隆中期昆明布衣孙髯所撰的大观楼长联(以下简称髯联)就是这样的一个存在。髯联一气贯注,将游人、山水、历史和情感熔铸一体,描景绘史,远近结合,虚实相生,动静相宜,张弛有度,构成了叙事节奏、审美艺术和情感掌控上的完美平衡。髯联的意义,还在于带动了清中叶以来全国长联创作热潮,继作和仿作大量衍生,成为被模仿最多的楹联作品。髯联的好,毋庸多言,其背后隐藏的文化传统和思想因缘,才是我关心的问题。

一、滇人“好诗擅联”的文学传统

伟大的文学杰作,一般产生在文化高度发达的地域,这是常识。梁启超《近代学风之地理的分布》云:“元明清以来,(云南)政治上皆在半羁縻的状态之下,无论文化也。”那么,被誉为“天下第一长联”的髯联,何以出在“无论文化”的云南呢?在很多内地人的想象图景中,古代云南是文化不彰、科举不兴、蛮夷野处的边荒之乡,乃至孙髯创作了长联,清人董懋泉《题髯翁夫子凯歌后》仍有“不信云南有此人”的疑问。事实上,古代云南并不能以“无论文化”一言以蔽之,明清以来云南文学领域所取得的成就,特别是诗歌、楹联创作所拥有的辉煌,一直被低估了。

有一个基本事实需要再次强调:明清云南已建立稳定的州县统治秩序,内地移民大量迁入,汉人已占云南人口的绝对多数。汉文化获得广泛传播,成为主流文化。其时的云南,早已不是想象中的“文化沙漠”。不过,与内地汉文化迥异的是,明清的云南士人,罕有以注经证史为学术志业者,对科举八股那样的“庙堂之学”也兴趣索然,活跃于下层、盛行于内地的小说、戏曲,他们也不大关心,而是对诗文创作情有独钟。谢肇淛《滇略》卷八云:“明兴而后,祠命文告,纪载题咏,灿然俱在,篇籍不胜汗竹也。”据《新纂云南通志·艺文考》统计滇人著述:经部156部,史部150部,子部247部,以诗文集为代表的集部则高达1017部。简言之,明清云南的汉文化,文学一脉独昌;而文学之中,又以诗文尤盛。

明清云南士人钟爱诗文,尤爱诗歌。“滇南诗学,自新都杨升庵太史戍滇而一振”(刘大绅《兰溪遗稿序》)。明嘉靖三年(1524),杨慎因“大礼议”事件谪居云南,他已注意到云南士人“学不为科举而恒嗜声律”(杨慎《溪渔诗集序》)的传统。杨慎寓滇三十余载,遍游三迤大地,与“杨门七学士”等文人结交唱酬,成为云南汉语文学的引领者,“一时名流蔚起,树帜词坛,滇诗始著”(袁文典《明滇南诗略序》)。至清代,“士竞沐浴咏歌”,云南诗歌创作更显繁荣。嘉庆朝云南巡抚初彭龄《滇南诗略序》云:

国初能诗者不下数十家,而以赵玉峰、徐石公、朱子眉、张退庵为最。自是而何石民、段浴川、王筹五、张月槎、李鹤峰继之。近则周立崖、(周)菊畦、李载庵、唐药洲、孙髯、万荔村、钱南园、彭南池、李松屋诸公,典雅雄浑,劲正淳古,不相蹈袭,自名一家,足以超迈前贤,凌跨圣国。

据吴肇莉统计,至民国,云南诗歌总集至少200余种,现存190余种,其中出现了《沧海遗珠》《滇南诗略》《滇诗重光集》《滇诗嗣音集》等重要的诗歌总集;朱庭珍《筱园诗话》、许印芳《诗法萃编》在诗歌理论方面独树一帜。梁启超前文谈及云南学术,独举方玉润《诗经原始》一部,认为方玉润“善能说诗,可比崔东壁”。梁氏未说明白的是,方氏此书不同于当时内地考据派、义理派的经学诠释路径,而是着意于文学本源以探求《诗经》本旨,这不能视为经学研究的成就,反而是云南诗学发达的佐证。

滇人好诗之外,“滇人擅联”之说由来已久,或云源自明人杨一清故事,或云出自乾隆帝之口,均无可信证据,而“滇人擅联”却是凿凿事实。楹联有“诗中之诗”之称,是更注重音律和对仗的诗歌,滇人“好诗”进而“擅联”,实际上是由一生二的延伸关系。明以来,云南楹联名家与名作甚多。杨慎本身就是楹联大家,云南各地总能见到他的杰作,如《西山华亭寺联》云:“一水抱城西,烟霭有无,拄杖僧归苍茫外;群峰朝阁下,雨晴浓淡,倚栏人在画图中。”郭文《太华寺联》:“湖势欲浮双塔去;山形如拥五华来。”“一时词人咸为阁笔”(谢肇淛《滇略》卷6)。孙髯颇为倾慕的明末诗僧担当,其《罔措斋联语》一书收录自撰楹联386副,是现存明代云南楹联作品最多的联家。高奣映、周于礼、李因培、钱南园、尹壮图、赵藩、陈荣昌、袁嘉榖、张子斋等人,均为清代以来云南的楹联大家。被称为“滇人擅联”代表人物的赵藩,在成都武侯祠留下了广为传诵的《攻心联》,其生平所撰楹联不下千副。楹联界素有“中华四大名联”之称,即髯联与赵藩《攻心联》、窦垿《岳阳楼联》、陈宝裕《黄鹤楼联》,皆出自云南文人之手。另有“天下楹联十斗,滇人占去八斗”之说,虽属夸张,但也能反映“滇人擅联”的事实。

正是在“恒嗜声律”的传统涵养下,髯联才成为明清云南汉语文学创作的“天花板”。孙髯祖籍陕西三原,自幼随父来滇,居滇日久,早已熏染云南“好诗擅联”的文风。他的创作兴趣和成就也集中在诗词一端,“诗古文辞皆豪宕不羁,一时名士相与酬唱。所撰乐府,虽不逮汉魏,亦几入香山、崆峒之室。五七律规仿唐人,时有杰作”(民国《续修昆明县志》卷4)。髯联之外,孙髯所存联作仅有三副,如《题夕佳阁联》云:“百尺高楼,一片冈峦千点树;满城春色,半边海水四围山。”意境和品位俱高远不俗。乾隆时期,年轻的师范与晚年孙髯颇有来往,曾说当时的“鹤峰李中丞,昆浦钱少司马,南村孙大令,以及唐药洲、杨梦舫、施竹田咸与酬唱”(师范《滇系》卷33),形成一个诗词唱作的精英文化圈。据傅应台回忆,“翁诗颇富”,然而大多诗作根本未获刊刻机会,早已散佚。今存髯诗,十不足一,仅有《滇南诗略》所录20首,以及近人方树梅获藏的《孙髯诗残钞本》,收录髯诗85首。孙髯尚有辑录清代云南诗歌总集的雄心,“其寓蛟台日,所访零章断句,粘之壁间不下数百条”(师范《滇系》卷33),可惜这部大著也已不存。

孙髯一生看似做了很多“无用功”,然而正是明清滇人“学不为科举而恒嗜声律”的传统,塑造了孙髯这样一个甘以布衣终老而以作诗为毕生志业的人。髯联出世,“一扫天下俗唱”,旋即获得大观楼前制板悬挂的荣耀。尽管孙髯大多数作品均未刊刻,而制板悬世本身就是流芳千古的“发表”。留下的不一定是最好的,而最好的必然会留下。脍炙人口、传诵海内的髯联,正是在无数诗作积累的传统长河中淘洗出来的“最好的”。

二、孙髯对云南隐逸文学的继承

在有些人看来,髯联蕴含着“负能量”,渲染了历史虚无观。中原王朝在云南“费尽移山心力”造就的“伟烈丰功”,怎么能“都付与苍烟落照”呢?道光年间,云贵总督阮元即表示:“孙髯原联,以正统之汉、唐、宋、元伟烈丰功总归一空为主,岂不骎骎乎说到我朝?”出于“扶正而消逆”目的,擅自改联,并制板悬挂,将“伟烈丰功”一句改为“爨长蒙酋”,“递到吴三桂等人身上”(梁章钜《楹联续话》卷2)。如此改联,导致髯联的思想主旨大变,失去了文学的深远意境,变成“点金成铁”的“死对”(毛泽东语)。滇人嫌其多事,阮联制板旋即撤去。阮元将髯联归入历史虚无的“负能量”是不客观的,如此说诗,不解风情,不谙人事,不达要领。然而站在清朝官员的立场上,也并非全错,他的确敏锐地捕捉到髯联中“不利于统治”的文化信息。质言之,在孙髯与阮元之间,横亘着个人与国家、布衣与官员、文学与政治、行与藏、仕与隐等太多无法调和的思想冲突。

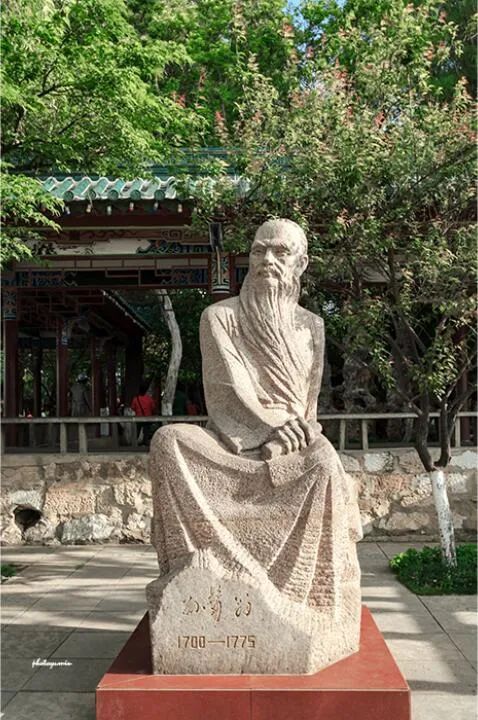

大观楼旁的孙髯翁雕像

孙髯之所以能超然于“政治正确”,或许是因为他能摆脱名缰利锁的羁绊,自甘以布衣终老的一种隐逸态度。孙髯墓前的对联:“古冢城西留傲骨,名士滇南有布衣。”就是他的人生写照。安静地做一个布衣,不入彀中,不走仕途,完全是他的自觉选择。《续修昆明县志》卷四记:孙髯“自幼负奇气,应童试,功令必搜检乃放入,愤然曰:‘是以盗贼待士也,吾不能受辱!’掉头去,从此不复与考。”尽管后来名重一时,始终不肯低头向科场。孙髯《辛卯观诸生入闱》诗描尽科场生态:考生望中的迫切心态,如同卑微的儿媳和难嫁的“剩女”,翘首期盼着“媳妇当家称婆子,阿姨欲嫁倩良媒”;“唱名胥吏嫌难字,趁空余丁劫横财”则嘲讽科场组织者目不识丁,经常念错考生名字,一门心思捞油水。或许正因为孙髯是彀外之人,他能格外冷峻,以他者心态旁观科场的丑恶和悲哀。

在师范的印象中,晚年的孙髯,“白须古貌,兀坐藜床上,如松阴独鹤”,目光炯炯射人(师范《滇系》卷33),宛若超然于世的方外高人。而在孙髯的诗作中,隐逸思想是一个突出部分,如《寓居夕佳阁》诗云:“道在多违俗,名高转误身。自非天下士,谁是个中人。”“个中人”源自苏轼“平生自是个中人,欲向渔舟便写真”诗句,孙髯自知与世俗态度相悖,愿做“个中人”,向往的是“烟波钓徒”式的闲隐情趣。亦如其《自挽联》所云:“这回来得忙,名心利心,毕竟糊涂到底;此番去甚好,诗债酒债,何曾亏负着谁。”孙髯的一生,始终保有着宁为诗酒偿一生,不为名利羁一时的执着,沉浸其中,获得了最大的心理慰藉。

事实上,孙髯的隐逸态度是云南士人不畏权贵、自甘平淡、追求诗意人生的文化缩影。明代以来,云南士人已形成“罕趋仕进”的隐逸风气。《宋史·地理志》评价蜀地文化云:“庠塾聚学者众,然怀土罕趋仕进。”云南何尝不是如此!西南与内地的文化进程一直存在时差,汉文化的西南传播总有迥异于内地的别样色彩。云南的隐逸风气尤以明代为盛,故而袁文典有“胜国时滇中诗人每多隐君子”之说,地域上则集中在大理、昆明、永昌等地。谢肇淛《滇略》卷六记:

杨林兰茂、安宁张维,皆以文章行谊为乡里崇尚,绝意仕进,模楷后学。时人为之语曰:“杨林兰,安宁张。”而太和段锦文,金齿汤琮,曲靖项瑄、柴宗儒,鹤庆奚谦,姚安李黻,先后隐居不仕,咸有时称。

翻开《道光云南通志稿·人物志》,明清云南文学史上活跃着一大批操行高洁、不求仕进、怡情山水、隐居乐道的布衣诗人,如郭文、兰茂、董难、张维、贾维孝、倪辂、杨黼、张含、叶奕、李恪、包璿、段珮、王毓麟、张雯,等等。滇中山水明秀,生活安逸,人生其间,性情疏朗质朴,多不适应尔虞我诈、勾心斗角的官场生态,加之明代程本立、陈迪、董伦、张紞、杨慎等大批耿介之士谪滇,为云南士人社会注入一股不媚权贵、崇尚忠直、敢于抗争的力量。即便有为官经历者,经历宦海沉浮之后,大多也主动选择壮年“致政”,回归田园生活。仅明代云南、大理二府,这样的官员就有张英、赵璧、陈淳、朱运久、杨鼐、杨南金、杨士云、李元阳、邹尧臣等30余人。被百姓誉为“三不动”(刁诈胁不动,财利惑不动,权豪挠不动)的杨南金,时值刘瑾乱政,留下一句“不做此官便了,岂为权奸屈乎?”拂袖归乡;持正不阿、遇事敢言的名士大儒李元阳,遭同僚排挤,44岁即隐归乡里,家居40年。此外,明清云南还有机先、净伦、本悟、释禅、读澈、担当、大错、湛福、宗演等一大批颇具文名、归隐山林的诗僧,他们和布衣诗人、致仕文人一起,在云南共同创造了一片隐逸文学的乐土,构筑起一个充满艺术情趣和诗意生活的隐逸世界。

朱安女指出:明清云南隐逸文学特别钟爱三大书写主题:一是以梅、兰、竹、菊等高洁之物自喻;二是描绘归隐田园生活乐趣;三是书写山水怡情。孙髯也符合这些特质,他常以寒梅自况,《咏烧茄》《咏茭瓜》等诗记录了他的田园之乐,怡情山水的诗作则更多。在隐逸文学框架里,我们也常能见到怀古诗,大多是感叹往事易逝、功业成空、繁华不再的伤怀之作,髯联的思想主旨与之契合,孙髯以布衣隐士身份超越了政治权力和王朝意识,成为明代以来云南隐逸文学精神的继承者和践行者。

孙髯身存傲骨,不求闻达,并不单纯追求不媚浊世的方外之隐,也不只是明代云南隐风的影响,或许还有心系胜国的南明情结。明末清初,遭逢剧烈世变,云南是永历政权抗清的根据地,顺治十六年(1659)才归入清朝版图。陈寅恪《明季滇黔佛教考序》云:

明末永历之世,滇黔实当日之畿辅,而神州正朔之所在也,故值艰危扰攘之际,以边徼一隅之地,犹略能萃集禹域文化之精英者,盖由于此。及明社既屋,其地之学人端士,相率遁逃于禅,以全其志节。

大批文化精英活跃在这个旧称“边荒”的舞台上,培育了云南较为雄厚的文化基础,也塑造了云南人深刻的明代记忆和明朝认同。相当多的滇籍文人和寓滇志士,秉承“有道则见,无道则隐”的儒家隐逸传统,遁入佛门,隐归山林,成为遗民。陈垣《明季滇黔佛教考》举述明季滇黔遗民逃禅者、因乱出家者共54人,秦光玉《明季滇南遗民录》收录事迹突出的遗民152人。这一波彰显民族气节的归隐潮,为云南原有的不求仕进、恬静自适的隐逸传统,又赋予了一层眷恋故国、不入新朝的政治深意,再次推动云南隐逸风气进入高峰。

孙髯生于康熙中期,活在雍乾盛世,自然算不得遗民。清中叶的云南,隐逸风气也远不如明代突出,但毕竟还有像孙髯这样的部分文人,自觉继承这一精神遗产,执守着明代以来连绵不断的隐逸风骨。诗僧担当可以说是孙髯的精神偶像。明朝社稷倾覆之际,担当失望于时势,遁入空门。至永历帝西狩缅甸,又决意追随,无奈因道阻返回鸡足山。在担当诗作中,饱含着忠于故明的强烈情绪。早期的担当尚有收拾旧河山的雄心抱负,对永历政权立足云南,反攻内地抱有幻想,于是《昆池曲》诗云:“莫道两关终外域,旌旗千古指神州。”然而幻想破灭,《山居》诗又云:“老僧自有梅花骨,不肯将身伴牡丹。”孙髯对担当的倾慕是浸入骨髓的,担当爱梅,常以寒梅自喻。孙髯自号“万树梅花一布衣”,亦如担当,寒梅挺峻,迎风独立,傲骨嶙峋,内蕴暗香。孙髯《吊担当上人》诗简直是一幅生动的担当小像:“黑水青天外,苍山古雪边。儒生而墨者,酒客亦诗仙。杖锡来鸡足,春花叫杜鹃。画中三两笔,仿佛义熙年。”形貌俱佳,乃至性格和诗画特质也跃然纸上,若非深慕其人其品,估计是很难做到的。孙髯尚有《咏担当》诗二首,大略是抒发担当寄怀故国、舍之则藏的南明隐志。然而,这何尝不是孙髯的“夫子自道?”余嘉华说:“孙髯生活在清代,不便明言,只好借用。”孙髯《熊才》诗云:“江南亦有咏梅花,可似滇南熊竹子?风弄寒香夜半飞,竹梢直拂青霄里。”陆游喜梅,是主张抗金的爱国诗人;熊才好竹,是明末李定国麾下的抗清志士。孙髯是借“陆梅熊竹”以自况,彰显自己不媚清廷、宁做布衣的傲骨。

孙髯生活在明清易代、三藩之乱后渐趋稳定的时代,在这个黎明的前夜,云南经历了太多剧变,各种势力你争我夺,粉墨登场而又灰飞烟灭。对于孙髯这样一个多愁善感、豪宕不羁的布衣诗人来说,又为南明情结和隐逸心志不断纠缠,往事纷乱的情绪并不会马上消散,在他凭栏临水的瞬间,那种“千年往事随潮去”的沧桑感格外强烈,“念天地之悠悠”的孤独感尤为彻骨。柳永《曲玉管·陇首云飞》云:“每登山临水,惹起平生心事,一场消黯,永日无言,却下层楼。”孙髯与柳永的心情并无二致。髯联描述了“观景悟史”过程,同时也写出了世变之后敏感的登临者由喜生悲的情景体验:他最初登上大观楼,乘着酒兴,敞开胸怀,推高帽子,一副文人闲适自得的样子,“空阔无边”的滇池突然“奔”来眼底,故而用了一个“喜”字。进而环顾四周,再看游人,看洲屿,看天气,目光最终落到远处的香稻、晴沙、芙蓉和杨柳。顷刻间,如潮往事蓦然“注”到心头,历史浮想如同放电影一般在眼前层层掠过,最终隐没于“苍烟落照”之中。澎湃的心绪渐渐平静,他似乎从一场大梦中醒来,只剩下“一枕清霜”的凄然。

三、怀古:一种文学书写的传统

髯联上联描景绘物、下联写史抒情的手法,常见于中国古代怀古诗的写作传统之中。怀古诗大致是咏史诗的一种,但和一般的咏史诗尚有不同,咏史诗具有更鲜明的叙事性(刘学锴、周剑之),而怀古诗往往依托地理景观或历史遗迹而发(施蛰存、降大任、李翰等),具有更强的场所性。不过,正如髯联这样,咏史诗和怀古诗的分界并没有那么分明,叙事性和场所性在很多咏史、怀古之作中都是兼而有之的。云南诗词创作中的咏史、怀古之作数量不少,早已形成传统,著名的有:机先《梁王阁》、杨慎《滇海曲十二首》、苍雪《金陵怀古》、王思训《述古诗十二首》、郭复虢《彩云桥怀古》、张端亮《万人冢》,等等。孙髯本人也是个中圣手,现存有《岳武穆》《再游狮山吊明建文帝》《登拓边楼》等10余首。

苏轼画像

清人评价髯联时,常会联想到苏轼的“铜琶铁板唱大江”。李於阳《秋日偕李艺圃、奚修亭泛舟近华浦》诗云:“剩得大江东一曲,铜弦铁板唱髯翁。髯翁才气世无敌,落拓布衣若个识。”髯联与苏轼《念奴娇·赤壁怀古》有神韵相通之处,均巧妙地将历史融合到“江山如画”的地理景观之中,苏轼说“千古风流人物”“一时多少豪杰”,孙髯则“叹滚滚英雄谁在”;苏轼将历史归于“人生如梦,一樽还酹江月”;孙髯亦“把酒凌虚”,数千年往事落为“一枕清霜”。见景怀古,借古抒怀是中国文学创作的一贯手法,很难说髯联是照着苏轼做的。在髯联之前,表达此种意境的云南诗作颇多,如野喇《澄江华藏寺》诗:“尘世已更新态度,青山不改旧容颜。”机先《梁王阁》诗:“岂识当时歌舞地,寒烟漠漠锁荒邱。”马继龙《江陵怀古》诗:“英雄千古兴亡处,只见鸦飞带夕阳。”傅应台《咸阳王墓》诗云:“我来瞻拜思遗烈,金碧天空落照多。”傅氏与孙髯交谊甚厚,此“落照”与髯联的“苍烟落照”如出一辙,或许就是诗人相与酬唱的交流结果。担当也创作了大量咏史、怀古诗,如《吊杨黼先生》有句:“高人不可见,万古一斜阳。”此处的“高人”是指杨黼,然而在阅读者的视野里,诗歌自有其生命。髯联里说“高人韵士,何妨选胜登临”,登临之际,追念往事,又“付与苍烟落照”,这不正是“万古一斜阳”的诗境吗?担当把“古今事”也写入了楹联。《禅门联》云:“不必力追往古;只须尽却今时。”《盘龙寺联》又云:“个中合有人,问古往今来谁破;活处元无佛,认眉横鼻直均非。”作为孙髯前行的精神引领者,担当对髯联的影响应该是存在的。

对髯联创作产生较大影响的,或许还有杨慎的《临江仙》:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”《临江仙》是杨慎所作《廿一史弹词》卷三上之第三段《说秦汉》的开场词,因毛宗岗父子评刻《三国演义》时置于卷首而获得广泛传播,影响日大。杨慎寓滇30年,又是云南文人楷模,孙髯想必熟知此词。髯联意境与杨慎《临江仙》异曲同工,均是将历史往事寓于自然情境的抒发之中,传递出自然与历史交融流淌的诗境。髯联中表达的“伟烈丰功”归于“苍烟落照”的历史幻灭感,与“是非成败转头空”的意涵是一致的;髯联营造的往事变迁而湖山不改,与“青山依旧在,几度夕阳红”也是相呼应的;况且,二者均出现了山、水、酒、月、夕阳等元素,都使用了“滚滚”(或曰衮衮)、“英雄”等词语。结合杨慎在云南的文学影响力,断言髯联创作受了《临江仙》的影响,至少可备一说。

髯联的“怀古”立意是高远的,尽管蕴涵着沧桑变幻的惆怅,功业成空的遗恨,但这并不是什么历史虚无的“负能量”,更不是抹杀以往的“伟烈丰功”,而是说山川地理是永恒的,而历史人事是无限的,营造的是“江山犹是昔人非”的时空错落感,寄托的是“英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中”的千古相思。彭卫指出:“在对历史功业的傲视乃至蔑视的影子中,却凝聚着否定后的肯定。这是‘人事有代谢,往来成古今’(孟浩然《与诸子登岘山》)的对历史过程性的认定。”历史沧桑,湖山无恙。在古人看来恒定不易的地理舞台上,过往历史可能转瞬虚化在“苍烟落照”的帷幕之下,但明天的“历史”依旧会在“旭日东升”的舞台上持续上演。在这个永恒空间里,历史会经历“几度夕阳红”,但它没有终点。从这个角度说,髯联的立意不是斩断了历史,而是无限拉伸了历史的长度。与其说这是孙髯的历史虚无观,不如说他是在借助文学形式探索空间永恒性和历史无限性。

近人袁嘉榖《大观楼怀古》组诗是继承髯联神韵的佳作。第一首“山光海气一楼空,几度沧桑转瞬中”,与第四首结尾“剩有千年好形胜,凭栏心事付渔舟”,形成呼应之势,意涵与髯联一脉相承。然而谁也不能漠视,袁诗用大量篇幅描绘的王朝秩序下的云南史。自幼寓滇的“客卿”孙髯,早已是“客中作客难为客”(董懋泉《题髯翁夫子凯歌后》),其人生际遇和身份认同注定与云南有不可分割的缘分。尽管隐没的丰功带来无尽的怅然,但在“一枕清霜”之下仍保有“汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”的历史记忆,这种记忆不自觉地传递着国家情怀,是个人飘零、世事恍惚中的阵痛与王朝国家秩序下的历史记忆交织在一起的反映。尽管他可能不是“心许”清朝,也应如担当那样,寄托的是对前朝胜国的“依依东望”。

四、场所与历史记忆:髯联的空间诗学

山的沉重与水的流动,特别容易唤醒诗人对厚重历史流转变迁的联想。正如前文所言,怀古诗往往依托地理景观或历史遗迹而发,具有很强的场所性,怀古色彩的楹联创作更是如此。本质上,楹联是悬挂在特定场所的一种空间诗学,它必须做到思想内容与地理景观、场所空间的融合与统一。迈克·布朗《文化地理学》指出:地理景观是“一个价值观念的象征系统”,它是地方民族自身文化和历史记忆的容器或载体,“我们不能把地理景观仅仅看作物质地貌,而应该把它当作可解读的‘文本’,它们能告诉居民及读者有关某个民族的故事、他们的观念信仰和民族特征。”昆明池就是这样一种承载着滇人绵长记忆的“景观文本”,而大观楼则是揭开这个文本的“封面”。

昆明滇池

元明以来,由于水域变迁的缘故,滇池东北形成一片南连滇池,北抵黄土坡,西濒赤鼻山,东达会城的草海,草海以东的近华浦,因滇池水位下降以及河流堆积作用,发育成一块向草海延伸出去的半岛。在此览观滇池,茫茫水域尽收眼底,太华对峙,青山合围,风帆烟树,深黄浅碧,明代已成佳景。康熙二十九年(1690),云南巡抚王继文命人在近华浦修建大观楼。此后不久,巡抚石文晟、布政使佟国襄相继在大观楼旁建涌月亭、澄碧堂等,构筑了湖山楼阁的景观群,大观楼则是雄峙其间的制高点,成为清代士人览观湖山、临水吊古的胜地,也催生了孙髯《大观楼》诗、谢琼《大观楼题壁》《大江东去——大观楼醉后题壁》、许希孔《秋晚登大观楼》、段时恒《登大观楼》、傅之诚《登大观楼》、师范《登大观楼》、朱庭珍《大观楼》、袁嘉榖《大观楼怀古》等一大批描景怀古的佳作。

凝望着淼淼滇池,明清文化精英能唤醒什么样的历史记忆呢?自然是汉习楼船、昆池劫灰的往事。元狩三年(前120),汉武帝为打通前往身毒国的道路,决心攻伐在今滇西的昆明族。其地有昆明池,据传当地民族善于水战,汉武帝便在长安西南挖掘出一个人工湖泊,因其名曰“昆明池”,在此演练水战。世人大多不知该池乃今日之洱海,而误以为滇池,因而滇池被赋予了“汉习楼船”的历史记忆。又据晋人曹毗《志怪》记载:

“汉武凿昆明池,极深,悉是灰墨,无复土,举朝不解,以问东方朔。朔曰:“臣愚,不足以知之,可试问西域胡人。”帝以朔不知,难以移问。至后汉明帝时,外国道人入来洛阳,时有忆方朔言者,乃试以武帝时灰墨问之,胡人云:“天地大劫将尽,则劫烧,此劫灰之余。”

“劫灰”一词,在文学意象里往往代指劫难之后的世事轮回。自此而后,“盈盈一水两心悬,年年照彻湖天晓”(雷跃龙《昆池篇》)。昆明与长安两地的昆明池,跨越时空地纠缠在了一起,共享了汉习楼船、昆池劫灰的历史记忆。

杜甫《秋兴之七》诗云:“昆明池水汉时功,武帝旌旗在眼中。”然而笔锋一转又说:“关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁。”胡曾《昆明池》诗云:“欲出昆明万里师,汉皇习战此穿池。如何一面图攻取,不念生灵气力疲。”实际上都是将汉武开滇看成不顾民生、劳师远征的穷兵黩武,战争自然是一场劫难,于是“昆池劫灰”就有了这样一层含义:战争劫难之后,空余劫灰,如今世事轮回,汉武功业如同空忙一场。这种“功业成空”的意象,在唐代以来的诗歌创作中形成主流。云南诗人关于这一历史记忆的书写自然也受到影响。杨慎《滇海曲》诗云:“使者乘槎曾不到,空劳武帝御楼船。”担当《菰米想》诗云:“何方云黑沧桑改,穿凿空劳汉武功。”髯联写历史,从“汉习楼船”开始,将这一意象向下推衍到“唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”,全部功业都归于“劫灰”。说到底,这一意象展开的原点,仍旧是汉习楼船、昆池劫灰的历史记忆。清人谢琼《大江东去——大观楼醉后题壁》是对髯联的深度解读:“遥想武帝当年,凿池通道,枉习楼船战,劫尽灰残人不见,惟有湖山无恙。酒罢凭栏,诗成题壁,只把髯翁让。”“劫尽灰残人不见,惟有湖山无恙”是对髯联诗境的凝练,这其中不仅有功业成空的遗恨、沧桑变幻的怆然,还蕴涵了对地理空间永恒性、历史轮回无限性的文学感悟。

髯联之中,还隐藏着一层影响深远的场所与文学、历史记忆的联系,这就是“滇池夜月”。髯联中的“月”是虚写,没有直接出现,而是借助月光掩映下的事物表现出来的。下联“几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜”,实际上描绘的是“苍烟落照”之后刚入夜的场景:暮夜沉沉,茫茫水域之上,月光婆娑之下,伴随着疏钟回响,显露出渔火、秋雁的点点剪影。“滇池夜月”至清末发展为“昆明八景”之一,其实是非常有传统的。杜甫《秋兴之七》“织女机丝虚夜月”诗句,因长安昆明池而发,同样也影响到滇池的文学书写。机先《滇阳六景·滇池夜月》诗是“昆明八景”最直接的来源,机先在滇池夜月之下,吟出“遥怜谢客沧洲趣,更爱苏仙赤壁游”,联想到的仍旧是连绵的历史。担当《织女想》诗云:“两地争看夜月辉,汉家习战事全非。”正是感念杜甫《秋兴》诗而成,是在杜诗基础上对昆池景观和历史记忆的“延伸阅读”:两地共享一轮明月,唤醒的是同一段“穿凿空劳汉武功”的记忆。

「本文刊于《文史天地》2022年第11期」

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。